Cuando era niña, mis papás me compraron muchos tomos de la colección de editorial Promexa “Clásicos Infantiles Ilustrados” (*), que se vendían en un supermercado (no recuerdo en cuál). Si no me equivoco, cada semana (o cada quincena, o cada mes: el tiempo corre de otro modo cuando se tienen menos años) salía un título nuevo y los ponían bien a la entrada de la tienda, para que nadie se los perdiera. No me acuerdo cuánto costaban, pero sí de que eran grandotes y de pasta dura, con ilustraciones lindísimas y, más importante, siempre en un estilo diferente: no eran iguales las de Blancanieves (sutiles y delicadas: recuerdo que en la imagen de portada parecía que cada cabello de Blancanieves estaba pintado individualmente y que el rubor de sus mejillas se difuminaba poquito a poco, de modo que no quedaba claro dónde terminaba para dar lugar a la piel blanquísima) que las de El bondadoso hermano menor (que me parecían más estilizadas, con unos perfiles como de estatua griega); y las de Alicia para niños, que parecían de algún modo antiguas (hoy diría: victorianas, como que las hizo el mismísimo Tenniel), contrastaban con las de El arca espacial del profesor Noé, que estaban mucho más cerca de la estética de los dibujos animados que veía yo entonces.

También diferían, por supuesto, los tonos y estilos de las historias: creo que el que más me desconcertaba era El Tomten, que contaba la historia de una especie de duende que salía cuando el invierno era más frío, para confortar a los animales y las personas que soñaban con la primavera. ¡Cómo iba a saber yo entonces que se trataba de la traducción de la adaptación de un poema! En esos tiempos, cuando cada día era tan largo y tan corto a la vez, yo no sabía de autores, traductores y adaptadores. Sabía de historias que me llenaban la cabeza y que me hacían soñar y querer leerlas otra y otra vez, y sólo muy vagamente intuía que había adultos con una sensibilidad cercana a la mía de entonces que eran quienes se encargaban de que esos libros llegaran a mis manos cada semana (o quincena. O mes). Vamos, que los libros no se hacían solos y que alguien había decidido hacerlos para mí. Y que alguien, por suerte, había decidido comprarlos para mí. No todos los niños tenían esa suerte, lo sé: tengo bien grabada en la mente una escena: yo, paradita junto al altero de libros, hojeando con embeleso un ejemplar de la historia del Zar Saltán, mientras una niña más o menos de mi edad hojeaba otro y me decía que sus papás nunca querían comprarle uno.

Con el paso del tiempo he seguido revisitando los libros de esa serie que aún quedan en casa de mi papá. Imagino que algunos fueron sustraídos por primos o sobrinos más chicos (o por adultos que decidieron que yo ya no tenía interés en ellos y que no pasaría nada si regalaban uno o dos, jum) pero en general la colección está bastante entera. De hecho, nunca los abandoné del todo y, conforme iba creciendo, los releía con ojos distintos, poniendo atención en otras cosas: detalles de las ilustraciones, artilugios narrativos y, finalmente, nombres: qué sorpresa saber que El tomten era, como decía yo aquí arriba, un poema sueco (su autor fue Viktor Rydberg) pero adaptado a prosa nada menos que por la autora de Pippi Mediaslargas, Astrid Lindgren, y traducido al español por alguien más (Yolanda Moreno Rivas, si no me equivoco). Qué impresión enterarme de que incluso cuentos que yo creía surgidos de la nada, parte del universo como el Sol o los gatos, tenían un autor o un versionador (claro, ahora me parece obvio que hasta el cuento más antiguo haya tenido un primer autor, pero entonces no me cabía en la cabeza). Y luego, más sorpresa todavía, saber que una persona, una sola, era responsable de esto: una persona, con el cargo de director de la colección, había escogido los libros y había buscado a los traductores e incluso había traducido varios de los libros. Esa persona, de la que no aparecía ni foto ni ficha ni nada más en los libros era José Emilio Pacheco, de quien yo acababa de leer por entonces, a mis quince o dieciséis años, Morirás lejos, gracias a una maestra de literatura de la que más adelante tendré que escribir.

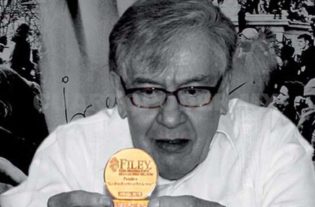

Mientras escribo estas líneas lloro. Ayer murió José Emilio Pacheco y yo sentí que perdía a un cómplice. No les contaré historias geniales de charlas larguísimas o aventuras compartidas, porque como la mayoría de sus lectores no fui físicamente cercana a él. Pero igual siento la pérdida y la enorme gratitud, no sólo por su literatura seria, que es genial y maravillosa y digna de leerse y releerse, sino también por su trabajo discreto y cariñoso al crear esa colección que forma parte importantísima de mi amor por la lectura (y del de muchos de mi generación, estoy segura). Descansa en paz, José Emilio.

Encuentras a Raquel en twitter: @raxxie_ y en su sitio web: www.raxxie.com

*Al parecer, la mayor parte de las fichas biográficas de Pacheco se saltan su labor como traductor y editor en esta colección. De hecho, no estoy totalmente segura del nombre de la misma. Haría falta dejar constancia de esa otra parte de la enorme obra de este autor.