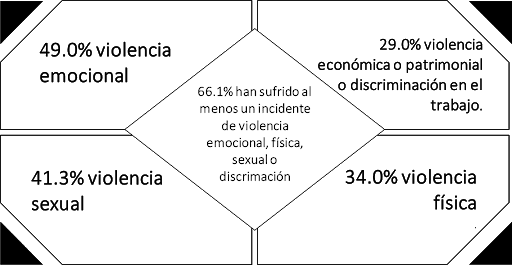

La violencia de género es uno de los problemas sociales más agudos que padecen millones de mujeres alrededor del mundo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) Aguascalientes se encuentra entre los estados con mayor proporción de violencia contra las mujeres precedido únicamente por Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

_____

![]()

_____

La ENDIREH 2016 identifica, además, que la violencia contra las mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole sexual (INEGI, 2017). La aglomeración de extraños en los medios de transporte colectivo se percibe como una situación potencial de riesgo en tanto se convierte en un factor de inseguridad para las mujeres, debido a que facilita algunas formas de violencia debido a la cercanía excesiva entre personas (Soto Villagrán, 2017).

_____

![]()

_____

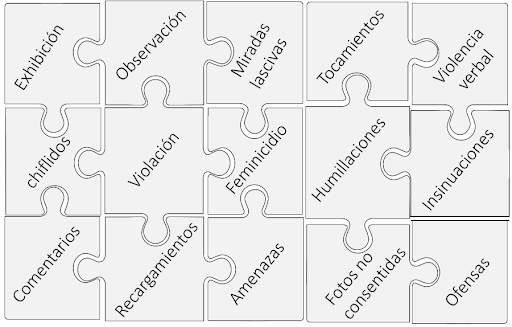

La Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia define al acoso sexual como “una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”. Para poder señalar, denunciar y visibilizar una experiencia de acoso sexual es necesario poder nombrarla (Millán Horita, 2017). La Figura N muestra una serie de descripciones que han sido recabadas por ONU Mujeres (2017) a partir de denuncias hechas por mujeres de diferentes ciudades del mundo.

El miedo a la violencia es uno de los factores que mayor influencia tiene en la movilidad urbana de las mujeres, si bien afecta los patrones de viaje de diferentes grupos sociales, el caso de las mujeres es especialmente sensible, ya que, restringe la movilidad, limita opciones de viaje, influye en decisiones de dónde trabajar y/o estudiar (CPIC, 2016:110) y reduce el uso de determinados servicios derivados de la forma en la que los roles tradicionales de género constituyen las dinámicas de uso tanto del espacio público como del transporte (CAF, 2016). La violencia de género en el transporte público es una dimensión de la movilidad que recientemente se ha incorporado a los intereses académicos, en las políticas públicas y en los movimientos de mujeres en Latinoamérica, pero que todavía no se aborda como una expresión de violencia de género. “El acoso y abuso sexual en los medios de transporte público e infraestructura de acceso son todavía poco visibles en la agenda pública Latinoamericana. El transporte público es todavía un espacio en donde aún no se aborda el acoso y abuso sexual como expresión de la violencia de género” (Rosas y Salazar, 2015:7-8).

Cabe señalar que comúnmente estas situaciones no se denuncian porque las víctimas desconfían de las autoridades, no tienen tiempo para hacerlo o porque desconocen a dónde acudir. Al enfrentar una situación así las mujeres se alejan del lugar, se callan y generan estrategias para protegerse de esta violencia como cambiar rutas de traslado, horarios y trayectos; usan modos de transporte que perciben como más seguros; dejan de transitar ciertos territorios; o buscan ser acompañadas o se defienden solas (Zermeño et al., 2009). La invisibilización de estos problemas ha obstaculizado el levantamiento de información y la generación de antecedentes suficientes para abordar el problema de forma integral en incluso en muchos casos, lograr que este cobre importancia en la agenda pública. Esto atenta contra la posibilidad de un diseño e implementación de políticas de transporte público más eficientes que aseguren la movilidad de las mujeres en condiciones de igualdad y seguridad (CEPAL, 2015).

El resultado de este tipo de violencia no sólo es una vulneración del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, sino que limita el ejercicio de otros derechos como la libre movilidad o el derecho a la ciudad (Zermeño et al., 2009). A este respecto abundan muestras de que en general las mujeres corren más riesgos de violencia, acoso y agresiones sexuales por parte de desconocidos en el transporte público que en otros espacios públicos, cuando caminan de ida y vuelta al transporte, afectando de forma interseccional cuando existen otros factores como pobreza y exclusión social-urbana (CPIC, 2016:45). Los altos niveles de riesgo suelen disuadir a muchas mujeres y a sus hijas, a desplazarse fuera de casa, en aras de aprovechar oportunidades escolares o de percibir ingresos; por lo que la inseguridad personal en los medios de transporte impacta doblemente tanto en sus oportunidades de vida como en su integridad personal, el libre desarrollo de las mujeres y el ejercicio de sus derechos., limitando considerablemente los horarios en que pueden trasladarse o movilizarse sin poner en riesgo su integridad física e incluso su propia vida.

Cada vez es más clara y urgente la necesidad de generar propuestas de intervención efectivas para la implementación de un transporte público que considere las diferentes dinámicas de desplazamiento y que a su vez sea sensible al género, partiendo de la satisfacción de las necesidades colectivas que el transporte público y el espacio público tienen para con las mujeres como grupo poblacional históricamente vulnerado. Para lograr este cometido, la elaboración de diagnósticos específicos, así como la generación de datos son herramientas fundamentales que sólo pueden ser logradas mediante la participación activa de la ciudadanía, por lo que el Observatorio Ciudadano de Movilidad del Estado de Aguascalientes extiende atenta invitación para la participación en conjunto a los diferentes sectores de la sociedad en miras hacia la conformación de estrategias claras de mejora tanto del servicio existente en la actualidad como para la prevención de violencias de género en los sistemas transporte público del estado.

ocm.aguascalientes@gmail.com